De Nègre d'après Mahul

Les chercheurs ne se sont pas assez penchés sur la véritable origine des mystères des deux Rennes à savoir la confession adressée par la Marquise de Blanchefort Marie de Nègre d’Ables sur son lit de mort, à son chapelain, Antoine Bigou.

Elle lui confia un secret si déroutant que le pauvre curé inscrivit sur son registre paroissial : « Jésus de Galilée n’est point icy », sous-entendu dans son église, … ni dans aucunes autres ?

Les archives de la famille furent alors scellées.

Pour résoudre ce mystère il faut donc saisir son bâton de pèlerin et partir en quête des faibles vérités historiques à notre portée. Vérités encore amoindries par la perte des archives De Nègre lors de l’incendie du château de Belcaire, résidence de leur domaine de fonction en qualité de Bailly du pays de Sault, pendant les guerres de religion.

Le chercheur bénéficie d’un magnifique caillou blanc semé sur le chemin de sa quête. Il s’agit du cartulaire dressé par l’ancien député Mahul qui décrit la composition des archives de l’ancien diocèse de Carcassonne. Dans le volume II il s’attache à étudier la baronnie de Villetritouls où apparaît le mariage d’une descendante de la famille de Gayraud seigneuresse du fief avec le sieur Marie Joseph de Nègre, né à Belcaire et issu du rameau du Clat. A cette occasion il décrit la généalogie connue de la famille De Nègre. L’antique famille de Gayraud aurait eu pour précurseur un certain Gairaud annoncé comme « fondateur de la ville d’Alet » au temps de Charlemagne !

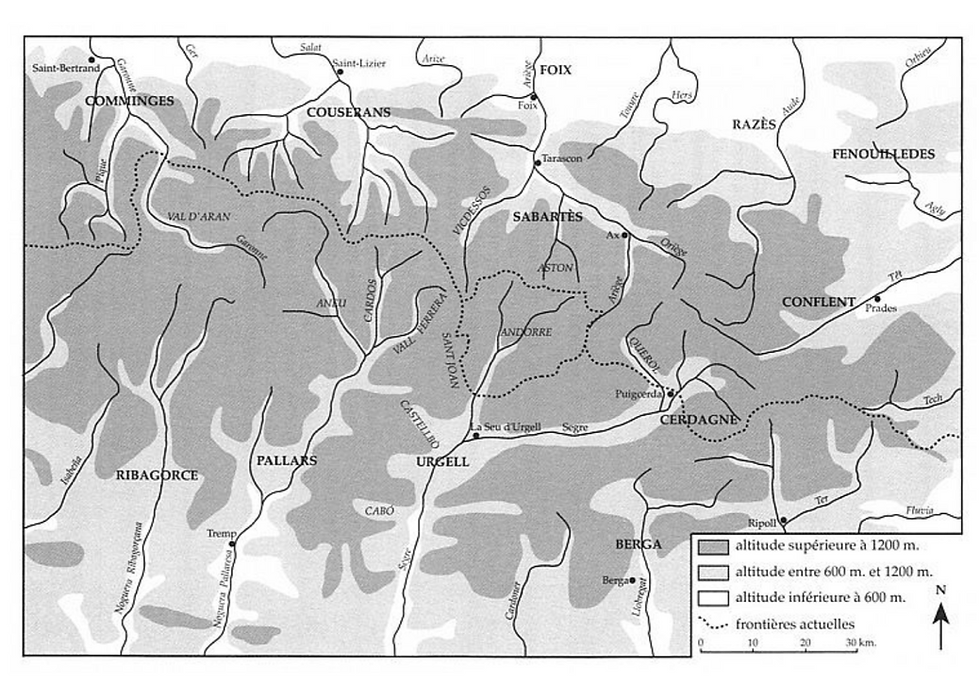

Mahul situe l’émergence de la famille De Nègre en pays de Sault en 1310, date à laquelle elle prend possession du château de Belcaire. Elle y acquiert un rôle important car le bailliage de Sault dont elle fait partie, fut élevé en bailliage royal par St Louis en 1247. Il représentait l'ultime frontière du royaume avec l'Espagne. Les seigneurs de Belcaire y commandaient un corps de troupe censé sécuriser la région, et eurent dès lors la charge de gouverneur militaire.

Mahul les disait issus des comtes d’Urgell, aux cotés desquels ils luttaient contre les Maures.

Fin XIII ème, début XIV ème, cette lutte concernait certainement la libération des îles baléares et de Minorque plus particulièrement.

Le comte d’Urgell, à cette époque, s’appelait Ermengol, dixième du nom.

Son histoire est édifiante car elle reflète parfaitement les tumultes qui agitaient les familles nobles de la région.

Blason d’Ermengol X

Il était issu de la famille de Cabrera qui arborait un blason : « En oro, una cabra négra pasante. Bordura componada de oro y sable », c’est-à-dire « d’or à la chèvre passante de sable, la bordure crénelée de même ». Tandis que la famille d’Urgell portait l’écu « échiqueté d’or et de sable », « oro y nègro ».

L’histoire nous dit qu’Ermengol X d’Urgell (vers 1254 – 1314) fut comte d’Urgell (1268–1314) et vicomte d’Àger (1267–1268 et 1299–1314). Fils d’Alvaro Ier d’Urgell et de sa seconde épouse, Cécile de Foix, il hérite du comté à l’âge de quatorze ans. Il céda ensuite la vicomté d’Àger à son frère Alvaro II, mais ce dernier mourut sans postérité en 1299 et le titre lui fut rendu.

Sous la tutelle des Foix, il participa à une coalition contre Pierre II le Grand. Cette coalition fut réprimée et vaincue lors du siège de Balaguer, mais par la Convention d’Agramunt en 1278, le roi rendit à Ermengol le comté d’Urgell et la vicomté d’Àger. Ainsi, à partir de ce moment, le comte d’Urgell devint un compagnon inséparable du comte-roi catalan, et il voyagea avec lui en Sicile et à Bordeaux.

À la mort de Pierre le Grand, il devint naturellement un fidèle compagnon d’Alphonse II le Franc, ainsi que de Jacques II le Juste, et participa même à la conquête de Minorque en 1287. Il épousa Sibylle de Montcada, fille de Père Ier de Montcada et de Sibylle d’Abarca. Sibylle était la sœur de Constança de Montcada, qui avait épousé son père, le comte Àlvaro d’Urgell en premières noces. En 1300, Ermengol épousa, en secondes noces, Faidite, fille de Jourdain V de l’Isle Jourdain, vicomte de Gimoes.

Avant de mourir sans descendance, il laissa comme héritier le deuxième fils du roi Jacques II, Alphonse, à condition qu’il épousa sa petite-nièce Thérèse d’Entença, héritière légitime du comté. Les clauses du testament d'Ermengol obligeaient Thérèse d'Entença à épouser un fils du roi d'Aragon qui ne soit pas appelé à régner, de sorte à empêcher l'annexion du comté d'Urgell par la Couronne d'Aragon.

Ermengol mourut en juillet 1314 et Thérèse d'Entença épousa le 10 novembre de la même année, à Lérida, l'infant Alphonse d'Aragon, second fils de Jacques II et de Blanche d'Anjou. Cependant, le 5 octobre 1319, l'héritier de la Couronne Jacques d'Aragon renonça à ses droits pour rejoindre la vie monastique et Alphonse devint l'héritier !

La lignée de l’autre sœur d’Ermengol ne fut pas moins prestigieuse. Cécilia d’Urgell, de Cabrera et de Foix s’unit à Jofre IV de Rocaberti dont la famille défendait les Albères depuis le château de Requesens. Cette famille s’était illustrée à Majorque dont elle chassa les Maures aux cotés du Roi Jacques I er.

La descendance du couple Cécilia x Jofre IV lia des alliances avec les grandes familles de Corsavy, Serralongue (sous le Mont Nègre et le Coll d’Arès) en Vallespir, Garcéran de Pinos (vassal du Comte de Cerdagne propriétaire d’un alleu à Llo dès 1274), Montaplana et Cervello. Trois noms retiennent l’attention, liés aux familles de Fenouillet, Peyrepertuse et Canet. Ceux de Montaplana, Pinos et Cervello. Trois familles citées dans la légende des neufs barons de la Renommée, réputés pour avoir initié la reconquête de l’Espagne occupées par les Maures.

Les Entença arboraient « d’or au chef de sable », « oro y cabesa nègra ». Le père de Thérèse était Gombauld d’Entença, seigneur d'Alcolea, de Giva et de Gestalgar. Sa mère, Constance d’Antillon était la fille de Sanch d’Antillon et de Léonor d’Urgell, fille de Constance de Montcada et d’Alvaro I d’Urgell.

Les trois familles liées d’Urgell, d’Entença et de Cabrera arboraient volontiers le sable et l’or dans leur blason. En héraldique, le sable désigne la couleur noire qui se dit « nègre » en catalan. Outre la guerre contre les Maures, cette couleur désignait généralement des gens à la peau sombre ou aux cheveux noirs. Elle pouvait cibler également la région pyrénéenne directement sise au nord de leur région d’apanage où le toponyme « nègre » est largement représenté, surtout au septentrion et à l’Est d’Andorre.

Le blason le plus parlant est celui des Entença de Barcelone. Avec son chef de sable il décrit précisément la région des Pics Nègre dans le massif de l’Aston avec en point d’orgue le col de Terre Nègre, au croisement des principaux chemins muletiers des Pyrénées Orientales qui mènent vers la vallée de l’Ariège et Mérens ainsi que L’Hospitalet sans oublier le Sabarthès. On retrouve du reste dans la geste de la famille de Nègre Mgr De Nègre de Fondargent dont le patronyme n’est pas sans évoquer les sites « fontargente » qui entourent le Pic Nègre de Joclar. Ce religieux eut maille à partir avec le Roi au sujet d’une certaine Coume d’Enfer dont on retrouve un même toponyme au Nord d’Andorre !

Si les De Nègre appartenaient à la mouvance des comtes d’Urgell, ils durent se sentir libérés de leur vassalité à la fin du règne d’Ermengol, convaincus de la disparition de l’autonomie du comté à la mort de ce dernier.

Les De Nègre succédèrent aux Alion (Allone, Llo) – Aniort dans le Pays de Sault et Llo était alleu des Galcéran de Pinos. Or début XIV ème, cette famille entra en conflit avec le roi d’Aragon.

Voici les faits.

« Les domaines féodaux des Pinós, situés dans le Berguedà, représentaient la frontière du roi d’Aragon avec le royaume de Majorque (comté de Cerdagne), ainsi qu’un passage clé dans la région. Pour cette raison, le roi Jacques II d’Aragon initia une politique d’acquisitions et d’échanges, afin d’assurer le contrôle de la région et de diminuer l’influence des Pinoś. Cela provoqua l’éclatement d’une confrontation ouverte entre les Pinós et le roi d’Aragon.

Les hostilités commencèrent en 1306, lorsque, au nom de Père Galceran Ier, les maires de Gósol, Gavarrós et Saldes reçurent l’ordre de bien garder les places et les châteaux, en vue des actions possibles du roi d’Aragon.

Père Galceran Ier et ses hommes menèrent une attaque contre le monastère de Sant Llorenç de Bagà (sous protection royale) et les troupes royales envahirent la baronnie en 1307 et 1308. Le roi de Majorque (son beau-père) intervint en sa faveur et il fut finalement acquitté en 1309 par le roi.

Cependant, les hostilités ne cessèrent pas et la même année, le roi Jacques II d’Aragon renforça son contrôle dans la région par le biais d’un échange avec Sibylle de Berga, par lequel le roi prit le contrôle direct de plusieurs châteaux de la région (châteaux de Montclar, Roset, Querol, Puigarbessós, Merola, Blancafort, Terçà). En 1312, Père Galceran Ier meurt prématurément, et Saura de Majorque, en tant que tutrice légale de son fils Père Galceran II, dut faire face à un conflit qui semblait loin d’être terminé.

Les De Nègre appartenaient probablement à la caste guerrière de la Catalogne pyrénéenne où les conditions rudes de vie étaient particulières. Pour comprendre celles-ci, la thèse de Roland Viader, « l’Andorre du IX ème au XIV ème siècle, Montagne, féodalité et communautés » aux Presses Universitaires du Mirail sera notre guide.

« La montagne y apparaît sauvage, naturelle, immuable, mais encore hostile et intraitable. C’est pourquoi l’idée s’impose vite et insidieusement qu’elle a dicté ses conditions aux hommes ». Les cols de la frontière septentrionale sont enneigés près de huit mois par an. Les pins noirs succèdent aux pins sylvestres et peuvent se rencontrer jusqu’à une altitude de 2500 mètres.

La montagne garantissait la préservation des traditions préromaines. La société des Pyrénées orientales s’inséra sans difficultés dans l’empire romain et le royaume wisigoth.

Mais les razzias opérées en Catalogne et Navarre par le Vizir Al Mansur, du califat omeyyade de Cordoue entre 978 et 985 et l’incapacité de comte de Barcelone Borrel II à protéger les catalans incitèrent ces derniers à se défendre seuls et à se réfugier dans la montagne. L’aura de la classe nobiliaire s’en trouva sérieusement terni et le ressentiment perdura justifiant la propension des Andorrans à donner plutôt qu’à recevoir, à concéder droits et pouvoirs plutôt qu’à seulement les subir.

Le refus d’assistance du roi franc Lothaire noirci l’image qu’avait laissé Charlemagne dans le cœur de ces montagnards, assortie des franchises légendaires inscrite dans l’acte de donation de la « villa dite des vallées d’Andorre » effectuée en 843 par Charles le Chauve en faveur de Sunifred, comte d’Urgell.

Ainsi, le système qui prévalut jusqu’au milieu du XIII ème siècle est un héritage manifeste de la tradition pré-féodale.

« Avant l’an mil, Andorre et ses six paroisses, parfaitement intégrées dans les maillages comtal et épiscopal, font figure de cadres administratifs articulant une réalité essentiellement fiscale et militaire, couronnée par le vieil édifice du Roc d’Enclar. Les vacants soumis à l’aprision des particuliers, le réseau de l’habitat pulvérisé en minuscules noyaux, l’éclosion intense de chapelles secondaires donnent le sentiment qu’une société dynamique s’y mouvait sans souffrir de restrictions trop grandes ».

L’accès aux ressources de la montagne était communautaire, mais leur exploitation se faisait individuellement dès qu’un lopin était aménagé, il appartenait à celui qui avait réalisé l’opération.

« L’organisation communautaire de l’espace pastoral et l’unité domestique insécable, l’une et l’autre étant liées puisque la maison se présente comme la cellule élémentaire des communautés, préservée par un droit successoral particulier, un esprit familial original. Que sous cette forme l’ossature sociale soit vieille de vingt-cinq siècles ou dégradation féodale d’énigmatiques « tribus gentilices », elle n’en serait pas moins le véhicule d’une identité ethnique fort ancienne dont les Vallées d’Andorre seraient, pour l’extrémité orientale de la chaîne pyrénéenne, la quintessence ».

La maison a été très largement considérée comme la clef de voûte des sociétés pyrénéennes.

La foi n’a pas déplacé les montagnes d’Andorre, les hommes les ont couvertes d’églises, condition du succès avec lequel fut enrayé le processus de féodalisation. Ce fut le fait de l’ensemble des paroissiens (populus, plebs, comanentes...), menées parfois par un groupe dirigeant de boni hommes et souvent par un prêtre.

Une grande part du produit décimal n’a pas été capté par l’aristocratie, mais par une strate large d’alleutiers qui ont alors multiplié les prêtres et les sanctuaires.

Le système ecclésial faisait charnière entre la société andorrane et le féodalisme environnant.

« La communauté devient alors cette dialectique complexe qui articule les modalités d’appropriations privée et collective des ressources du territoire ».

La Catalogne était réglée par la vieille loi de tradition romano-wisigothique ancrée dans les esprits et renforcée par un recours constant au Liber Judicum.

Plus particulièrement, les conjurationes apparaissaient inscrites dans des pratiques d’assistance mutuelle à tréfonds germanique et païen, le leudesamium. Le serment de fidélité de tous les hommes libres au roi, n’était en définitive rien d’autre qu’une forme de conjuratio.

Par ce mot, il faut entendre la notion de complot contre l’État par plusieurs personnes qui se sont prêté serment de fidélité et par extension, le concours de plusieurs personnes à une action commune.

La paix jurée, les asseurements envahissaient les représentations et se retrouvaient jusque dans les deux grands moments de confrontation des Andorrans et de leurs seigneurs. La vista, reliquat des cours de justice. La décimation se présentait quant à elle comme le scellement renouvelé d’un pacte.

Les hommes des Vallées devaient de plus à l’évêque un service militaire, le service d’ost, les années où ils ne versaient pas les « sous du comte ». Chaque maison fournissait un homme bien armé pour un temps en principe illimité. Cependant, ces combattants n’emportaient de vivres que pour une journée. Au-delà, l’évêque devait les nourrir, sauf s’ils parvenaient à prendre le nécessaire sur l’ennemi. Du reste, ils refusaient de guerroyer au-delà de certaines limites géographiques, c’est-à-dire selon toute vraisemblance en dehors du haut pays d’Urgell. Ce droit à l’aide militaire des Andorrans corroborait manifestement la vente de 1133 : les évêques d’Urgell avaient bel et bien reçu l’ensemble des pouvoirs de commandement du comte, et la fidélité exigée des hommes d’Andorre dévoyait les anciens devoirs des hommes libres envers la puissance publique.

En 1133, les Andorrans acceptèrent de recevoir l’évêque comme seigneur.

En 1176, la fidélité des Andorrans aux conventions signées devait interdire à l’évêque de leur faire la guerre ou d’interdire son territoire à leurs troupeaux. Parce que leur économie était toujours moins autarcique, les hommes des Vallées étaient amenés à multiplier les concessions au monde qui les entourait ; or les puissants de cette société englobante étaient aussi leurs seigneurs. Cependant, cette tension entre deux sociétés aux échelles sans commune mesure prit en définitive une forme brutale. L’alliance des maisons de Caboet et de Castelbon, puis de Castelbon et de Foix plongea les Vallées dans un tourbillon.

« Au milieu du XII ème siècle, le serment intervenait dans des champs très divers des relations sociales tout en gardant une grande unité formelle et conceptuelle ». Il apparaissait comme le moyen essentiel d’établir un ensemble de règles minimales de coexistence. Prêté au comte dans la tradition du leudesamium, mais aussi aux seigneurs de Caboet, aux communautés de vallées voisines, et encore au sein des communautés andorranes, le serment engageait collectivement les hommes qui devaient forcément s’organiser pour tenir leurs promesses.

Et le comte ne pouvait réaliser aucunes ventes sans l’accord des Andorran maîtres chez eux, choisissant leurs seigneurs, leur attribuant tel ou tel droit, approuvant leurs transactions, niant la légitimité de toute entreprise seigneuriale qu’ils n’auraient pas dûment acceptée, pour finalement se soumettre au comte de Foix. En somme, des communautés devenues souveraines ou se représentant comme telles.

L’extrême fin du XII ème siècle et le premier tiers du XIII ème furent marqués par une pluie de réquisitions abusives, d’amendes de toutes sortes, d’exactions en tout genre. De grands lignages entouraient la cathédrale (Benavent, Tost, Cabœt, et comtes d’Urgell) et les évêques essayèrent d’implanter en Andorre une seigneurie foncière : les Caboet car leur fief d’Aôs faisait partie des vallées d’Andorre. Ils défendirent les Andorrans contre leurs voisins du Sabartès ou de Cerdagne. Ils firent fonction de cabalers et de bayles en l’absence de châteaux en Andorre.

L’évêché tenta d’évincer la famille turbulente des Castelbons en imposant un époux à la fille d’Arnau de Caboet mais presque aussitôt devenue veuve, vers 1185, elle épousa le vicomte de Castelbon, vassal du comte d’Urgell.

Trois campagnes amorcées en 1198, 1202 et 1205 par les vicomtes de Castelbon et les comtes de Foix, en Cerdagne et Urgell, expéditions fort bien repoussées par les comtes d’Urgell, les comtes de Barcelone et les évêques d’Urgell débouchèrent sur la capture d’Arnau et de Raimond Roger par Ermengol VIII.

La propre succession d’Ermengol VIII permit aux deux complices d’enfreindre la parole donnée. Les évêques d’Urgell durent s’incliner aussi longtemps qu’Arnau et Raimond Roger surent se ménager de bonnes relations avec la comtesse d’Urgell et les rois d’Aragon.

Le fils du comte de Foix, Roger IV, s’implantait en Catalogne, et en 1256, il mariait sa fille Cécilia au jeune comte d’Urgell Alvaro I de la lignée des Cabrera.

Par la donation de 1275 les Andorrans avaient concédé au comte de Foix l’entière juridiction sur leurs Vallées, en contrepartie de quoi ce dernier les avait délivrés de la cugucia. Les paréages ne sont que l’acmé d’un moment seigneurial qui couvre les XIII ème et XIV ème siècles.

Les hommes des Vallées pouvaient se rendre en Sabartès sans se soumettre aux taxes catalanes. Les hommes des Valiras utilisaient une zone d’estive cerdane, aux abords de la vallée de Querol.

Deux accords en 1294 et 1295, organisèrent le bornage entre Andorre et la Cerdagne, en amont du val de Querol. D’un côté se tenaient le viguier de Cerdagne et bayle de Puigcerdà pour le roi de Majorque, le juge royal du comté, puis les conseillers de la ville ; ils agissaient au nom du roi pour soutenir les plaintes des Cerdans contre les hommes d’Andorre. Face à eux, une poignée seulement d’habitants de Canillo et Encamp prétendaient représenter tous les Andorrans,

En 1303, les hommes des Vallées obtinrent « protection, commande et guidage » du roi d’Aragon ; c’est-à-dire qu’ils pouvaient parcourir les terres de sa souveraineté, voire s’y installer, sans que l’on puisse se saisir abusivement de leur personne, de leur bétail, de leurs marchandises, ou de leurs propriétés mobilières ou immobilières.

« À la fin du XIII ème siècle, les comtes de Foix accédèrent au rang de puissance de deuxième ordre, disons immédiatement derrière les rois du temps. Devenus maîtres des comté de Foix, vicomtés de Castelbon, Béarn, Marsan et Gabardan, et de force seigneuries dont l’héritage catalan des Montcada, ils furent impliqués dans nombre d’affaires majeures et, l’on peut le tenir pour sûr, se révélèrent peu soucieux de rançonner tout particulièrement les gens des Valiras. Ils établirent alors le principe d’une co-seigneurie oublieuse du fief d’antan et fiscalement favorable à leur trésor bien plus qu’à celui de la cathédrale ».

Gaston Ier attacha les Vallées au comté de Foix plutôt qu’à la vicomté de Castelbon soumise à la prééminence aragonaise et barcelonaise.

Puis Gaston II prit le parti de la couronne de Majorque dont il visa l’héritage et prêta hommage à son roi pour le Donnezan et les châtellenies cerdanes ; ce plan échoua et sa veuve eut pour douaire Andorre et le Donnezan où se développèrent par la suite des mythes de souveraineté.

Les Andorrans ne subirent de plein fouet la violence féodale et une forme de seigneurie banale qu’à partir du début du XIII ème siècle, Avec les paréages, la seigneurie d’Andorre prenait enfin et définitivement un visage parfaitement classique.

Au troisième quart du XIII ème siècle, ils subirent un nouvel assaut. les prélèvements seigneuriaux avaient été multipliés par trois par l’arrivée des notaires. Les tabellions furent institués d’autorité entre 1278 et 1288. Mais une grande partie des notaires des Vallées, de même que les bayles ou saïons du comte de Foix à partir du XIV ème siècle, furent des Andorrans. Si l’on excepte la position forcément très ambiguë des clercs, c’était la première fois que les seigneurs du pays des Valiras recrutaient parmi les natifs les relais de leur puissance.

Au XII ème siècle, tout l’édifice social reposait sur les communautés ; guerre, église, justice, vacants, les Andorrans étaient en tous ces domaines profondément dépendants les uns des autres.

Au XIV ème, les communautés ne contrôlaient concrètement que les vacants, et leur cohésion n’était maintenue qu’artificiellement, par une opacité de structure et au prix de stratégies d’évitement de la justice seigneuriale ; L’institution de tabellions fut un des motifs de querelle entre le comte de Foix et la cathédrale d’Urgell réglé lors du second paréage d’Andorre en 1288.

Jusqu’à ce qu’apparaissent les notaires, toutes les chartes de transactions privées étaient, semble-t-il, rédigées par les prêtres des Vallées, le premier acte de succession rédigé par un notaire est daté de 1304.

Une classe supérieure de la population andorrane à qui revenaient les charges exécutives des communautés (les jurats, par opposition aux proceres en général) avait également, ou venait d’obtenir, une forme de contrôle sur les assemblées générales. En revanche, elle ne pouvait, selon la coutume, se passer de l’assentiment de tous les habitants pour prendre une décision ou donner une procuration.

A l’est de la chaîne, la maison pyrénéenne, sous son versant successoral, ne commença à prendre corps qu’au XIV ème siècle.

Jusqu’au milieu du XIII ème siècle, malgré les partages successoraux, certaines grandes maisons se reproduisaient en définitive assez facilement, en usant de formules qui se rapprochaient fortement de l’heretament. Ce pacte successoral propre à la Catalogne visait à instituer un héritier unique des biens d’une famille, généralement au moment de son mariage. Mais le pacte Andorran avait le souci de pouvoir donner une part des biens de la maison aux enfants évincés. C’est là qu’intervenait le plus stupéfiant. Les modalités de partage suivaient la vieille melioratio romano-wisigothique. Si un partage était ordonné, l’héritier recevait un tiers de la succession plus une part égale à celle de ses frères et sœurs sur les deux tiers restants. Des voisins « aidants » pouvaient également recevoir, à cette occasion, une donation pour « services rendus ».

Les renonciations étaient généralement compensées par des dons, en terres et en monnaie. Les frères et sœurs étaient fortement invités à laisser l’essentiel de leur part à un héritier unique.

La capacité des sociétés pyrénéennes à plier les règles juridiques à leurs propres fins, les mentions de fratrisca, les renonciations de cadets, les dons et les legs qu’ils recevaient en contrepartie, assuraient que tous les enfants n’étaient pas automatiquement exclus. Les vieilles répartitions, devenues coutumières, n’étaient pas précisément réglées hors de la présence du notaire. Les notaires parlaient souvent de dot ou de légitime, ce qui peut paraître une formule juridique de leur cru, profondément étrangère au fonctionnement réel des successions andorranes, mais encore la preuve que ceux-là n’étaient pas des héritiers en puissance.

La mise en place du régime des maisons, en revanche, est liée à l’apparition d’un notariat seigneurial. Elles s’appliquèrent à « ne montrer ni faste, ni richesse, à ne pas parler de puissance ni de force, mais à prêcher la misère et la pauvreté des Vallées ».

La classe des focs, ces maisons dont les chefs de famille contrôlaient exclusivement le Consell General, puisait assurément son origine dans cet acte. Ce groupe, 180 maisons semble-t-il, s’attribua des privilèges dans l’exploitation des vacants et verrouilla ses portes. Politiquement, et pour la seule couche dominante de la population, une partie de la succession était ainsi devenue indivisible. Alors que les chefs de ces grandes maisons avaient toujours la possibilité de disposer de leur patrimoine et de fractionner leur succession, voire l’obligation de donner une part à chaque enfant sauf à avoir obtenu leur renoncement, ils ne pouvaient céder la pleine citoyenneté de leur maison qu’à un seul héritier.

Au début du XIV ème siècle, les Vallées n’étaient plus aussi libres qu’elles avaient pu l’être.

Avec l’arrivée à la tête de l’évêché d’Urgell (1295) de Guillem de Montcada, trois visites pastorales menées en Andorre au cours des années 1312, 1313, et 1314 révélèrent assez clairement le traumatisme subi par la société andorrane au cours du XIII ème siècle.

La maison De Nègre semble s’inscrire dans ce schéma d’une famille appartenant à la caste guerrière ayant finalement reçu « pour services rendus » le pécule nécessaire à son installation en Pays de Sault à la suite des évènements successoraux de la famille d’Urgell mais aussi de celle, royale, de Majorque, avec lesquelles elle était liée. Le roi de Majorque, outre les Baléares possédait également la Cerdagne et le Roussillon ainsi que la seigneurie de Montpelier pour laquelle, il était vassal du roi de France. Sa capitale était Perpignan. Mais le conflit de souveraineté était latent.

Jacques II dut se reconnaître vassal de son frère aîné Pierre III d'Aragon au Traité de Perpignan (1279) qui entérina la cassation du testament paternel, Jacques I er. Un conflit ouvert éclata ensuite au moment de la croisade d'Aragon où Jacques II prit le parti du roi de France, Philippe le Hardi. En représailles, la couronne d'Aragon envahit en 1285 les Baléares. Jacques II mourut le 29 mai 1311 à Palma.

Un autre exemple de communauté indépendante s’érigea au Nord. À quelques kilomètres d’Andorre, « la maison-famille de Montaillou érigeait en terres ariégeoises un phare avancé dans les temps obscurs ».

Fin XIII ème siècle se produisit une véritable résurrection de la société des croyants. L’église cathare reprit des forces dans le haut comté de Foix sous l’impulsion d’un notaire originaire d’Ax-les-Thermes devenu Parfait : Pierre Authié.

Issu d’un milieu aisé et cultivé, Pierre renonça à tout pour se consacrer à la prédication. Il emmena dans son sillage son fils Jacques.

A l’automne 1300, ils partirent évangéliser d’une part le haut comté avec le pays d’Alion d’où était originaire l’un de leurs « socii», Prades Tavernier, tisserand de son état ; le pays de Sault, les Corbières ; Et d’autre part, le pays toulousain.

Philippe d’Alayrac participa à cette mission, accompagné d’une Limouxine, Aude Bourrel dite Jacquotte. (L’épopée cathare, hors-série Histoire et civilisation du journal Le Monde).

Dans le même temps, l’Inquisition et sa police s’activaient pour mettre à bas le réseau fondé par Pierre et son entourage. A la tête de cette institution le « marteau des hérétiques » : Bernard Gui, bien décidé à extirpé les derniers germes de l’hérésie maudite par la capture des derniers croyants.

Le 10 aout 1309 Pierre Authié fut capturé alors qu’il quittait l’abbaye de Grandselve. Et le 8 septembre toute la population de Montaillou au pays d’Alion fut arrêtée.

La répression exercée par Bernard Gui depuis 1307 eut certainement de quoi calmer les ardeurs de Bernard de So. Il n’eut certainement pas envie de finir sur le bucher comme son grand-père Bernard d’Alion III qui avait hébergé tant de Parfaits. Parmi lesquels on peut citer les évadés de Montségur : Amiel Aicard, Peytaci Laurent, Hugues Domergue et Pierre Sabatier, qui gagnèrent le château d’Usson par Caussou puis Prades d’Alion, pour retrouver le Parfait Mathieu et le diacre Pierre Bonnet qui avaient fui le site à la Noël précédente, chargés de mettre en lieux sûrs la trésorerie de la communauté.

Prades Tavernier fut brulé peu après Pierre Authié. Philippe d’Alayrac qui avait réussi à s’évader du « mur de Carcassonne » (la prison inquisitoriale) avec Jacques Authié en 1309 fut arrêté à Roquefort-de-Sault et brulé.

La tragédie de Montaillou dans laquelle trempait la famille d’Alion-Aniort dû convaincre les De Nègre à rejoindre le parti des plus forts. Celui du roi de France, d’autant plus que l’année 1310 marquait le début des hostilités à l’encontre des Templiers en Provence-Roussillon.

Samhainn 2025 où la quête des Terres Nègres

Persuadé que les toponymes induisent les patronymes, nous avons projeté avec mon épouse de découvrir cet espace pyrénéen où fleurit ce qualificatif : le Nord d’Andorre, du Pic Nègre de Joclar qui surplombe le col de Terre Nègre.

Pour rendre l’expédition plus authentique, nous sommes partis du domaine de Blanchefort à 1,3 Km à l’ouest du village de Serres dont le Marquisat avait été apporté dans la corbeille de son mariage par Marie de Nègre d’Able pour rejoindre Ax les Thermes par le Pays de Sault (Belcaire, Roquefeuil, Montaillou et Prades), puis Miglos qu’acquis Bernard de So en 1310, ce qui décida les De Nègre de l’époque à s’implanter dans ledit pays de Sault.

100 Km sépare le départ de l’arrivée.

Parvenu à destination, nous étions aux portes du massif de l’Aston près à rejoindre le départ de notre randonnée, l’étang de Laparan dont le nom évoque en phonétique l’un des physiciens qui inspira le personnage de Fulcanelli !

En route pour le grand œuvre.

Nous avons emprunté le GRT 66, non sans difficultés car le chemin disparait parfois sous la tourbe, et remonté le Rieutort qui nous mena en quatre heures au col du même nom. Le col de Terre nègre se trouve à 500 m au-dessus. La conquête de ce col me fit comprendre le pourquoi du qualificatif. L'humidité ambiante confère à la végétation un aspect noirci liée à l’acidité entretenue par les mousses (sphaignes) et les lichens. L’aspect tourbeux des lieux me fit penser à l’Ecosse !

Le col de Terre Nègre regarde les étangs de Fontargente, encadrés par les Pics Nègre de Joclar et de Juclar et les Pic de Fontargent et de la Coume d’enfer, le val de l’Aston, la crête des Izards dans son dos.

En dessous le refuge de Rulhe est une véritable plaque tournante pyrénéenne qui voit se croiser le GR transfrontalier 66 (de l’éang de Laparan à Soldeu d’Andorre par le Port de Fontargente) et le GR 10 ou grande traversée des Pyrénées d’Handaye à Banyuls sur mer.

On peut légitimement se poser la question : pourquoi l’appellation « Terre Nègre » est au singulier.

Est-ce un terre d’origine, véritable vigie des pyrénées ariègeoises ?

Peut-être depuis la Tour de CERDANE - Porté Puymorens, acheté en 1308 par Jacques II , Roi de Majorque et Comte de Roussillon, pour verrouiller la vallée …

Pour lire la suite, cliquez sur : De Nègre d'après d'Hozier